上司が退職しても、あなたは職場に残りますか?――働く理由を問い直す瞬間

「上司が退職しても、あなたはそのまま残りますか?」

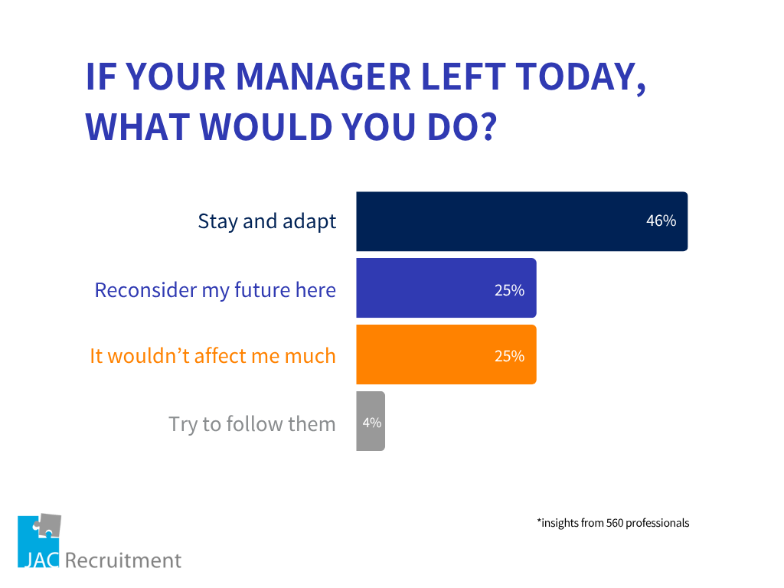

この問いに対する答えは、決して簡単ではありません。正解があるわけではなく、自分がなぜ今の職場にいるのか ―― その理由を改めて考えるきっかけになるからです。人間関係、仕事の目的、成長のチャンス。私たちを職場に引き留めているものは、一体何なのでしょうか。この問いをオンラインコミュニティに投げかけたところ、550人以上のプロフェッショナル人材が回答してくれました。

約半数の回答者が「残って適応する」と答えたことから、一見すると、上司の退職が職場にとどまる判断に大きな影響を与えていないようにも見えます。

しかし実際には、直属の上司以上に、仕事内容や職場の雰囲気、キャリアの方向性など、さまざまな要素が人を職場に根付かせていることが分かります。

これは、企業やリーダーにとって、人材の定着が特定の個人に依存していないという安心材料になるかもしれません。一方で、職場全体の環境づくりがいかに重要であるかを示す結果でもあります。

「残って適応する」と「再考する」を合わせると、全体の71%に達しました。つまり、10人中7人が、上司の退職によって何らかの影響を受けているということです。

これは必ずしも退職を意味するわけではありません。多くの場合、立ち止まって自分のキャリアを見つめ直すきっかけとなっているのです。

信頼していた上司が退職することで、働く人々の間には次のような疑問が生まれます。

- 自分はまだこの職場で評価されるのか?

- 次のリーダーは自分を理解してくれるのか?

- この職場は今も自分の成長に適しているのか?

企業にとって、こうした移行期は「信頼」と「コミュニケーション」が試されるタイミングとなります。働く人々にとっては、自分の働き方や職場との関係を見直す自然な機会であり、その結果によって進む方向は人それぞれ異なっていきます。

一方で、変化に影響されないと答えた人も約25%にのぼりました。「上司の退職は特に影響しない」とするこの回答には、いくつかの背景が考えられます。

たとえば、業務の独立性が高く、上司の存在に左右されにくい働き方をしている人や、キャリアの方向性が明確で、自分に自信を持っている人が挙げられます。逆に、すでに職場への関心が薄れている可能性もあります。

いずれの場合も、企業としては注意を払うべきサインです。変化に反応しないからといって、すべてが順調であるとは限りません。

「上司についていく」と答えた人は、わずか4%でした。リーダーとともに転職するケースは話題になることもありますが、実際には多くの人が現職にとどまる選択をしています。

現代のキャリア選択は非常に複雑です。安定性、成長の機会、タイミング、価値観など、さまざまな要素が絡み合っています。忠誠心は今も存在していますが、それだけが決定的な理由ではありません。

とはいえ、上司の影響力や信頼度によっては、この数字が変動する可能性もあります。尊敬され、力を与えてくれるようなリーダーであれば、静かに転職を考える人が増えるかもしれません。逆に、尊敬や信頼が薄かった場合には、その上司の退職が安堵につながることもあるでしょう。

重要なのは、上司の肩書きではなく、「どのように導いてくれたか」「どんな感情を残したか」「そして、どんなチャンスが生まれたか」という点です。

「再考する」と答えた25%と、「ついていく」と答えた4%を合わせると、全体の29%が退職の可能性を視野に入れていることになります。つまり、約3人に1人が職場を離れるかもしれないということです。

もちろん、これらの人が必ず退職するわけではありません。しかし、リーダー交代のタイミングが、人材流出のリスクを高める瞬間になる可能性があることは否定できません。

多くの人は声に出すことはありませんが、心の中では選択肢を静かに検討し始めているのです。

上司の退職は、単なる報告ラインの変更ではありません。職場全体の「信頼」を見直すきっかけとなります。

- 社員は次のような点に注目します。

- 退職がどのように扱われるか

- 誰が、いつ、何を伝えるか

その後の支援体制や組織の構造はどうなるか

残留を選んだ人でさえ、「今後も自分の声は届くのか」「必要な支援は得られるのか」「組織に将来性はあるのか」といった点を静かに再評価することになります。

この移行がうまく進めば、信頼はむしろ強化されます。逆に、対応が不十分であれば、信頼は目に見えないかたちで少しずつ崩れていくでしょう。

今回の調査が示しているのは、リーダーの交代が単なる人事異動などにとどまらず、職場全体に静かな波紋を広げる出来事であるということです。

ある人にとっては、新たな環境に適応し、飛躍する機会となり、別の人にとっては、これまで見過ごしていた組織に対する疑問が浮かび上がるきっかけとなります。そして、約3人に1人にとっては、退職を考える転機になる可能性もあるのです。

しかし、本当に重要なのは「変化そのもの」ではありません。「その変化にどう向き合い、どう対応するか」が、職場の未来を左右します。

コミュニケーションのあり方、情報の明確さ、そして職場文化の土台が、信頼を支える鍵となります。人は、誰が上司なのかだけで職場に残るわけではありません。自分が評価され、支援され、そして未来に希望を持てると感じたときに、職場にとどまるのです。

上司の交代は、キャリアにおいて避けられない出来事です。しかし、それが信頼を壊す出来事になるのか、それとも信頼を深める機会になるのか――それは、企業や次の上司の対応にかかっています。