燃え尽き症候群(バーンアウト)は、必ずしも劇的に現れるわけではありません。静かな会議、守られない締切、そして「この仕事に意味はあるのか」という感情の積み重ねによって、じわじわと進行していきます。目に見える頃には、すでに手遅れになっていることも少なくありません。

多くの職場で、従業員の「静かなサイン」が見過ごされ、結果として退職や生産性の低下につながるケースが増えています。今回、約1,000人を対象に実施した調査からは、従業員の声と、企業が見落としがちな支援のギャップが明らかになりました。

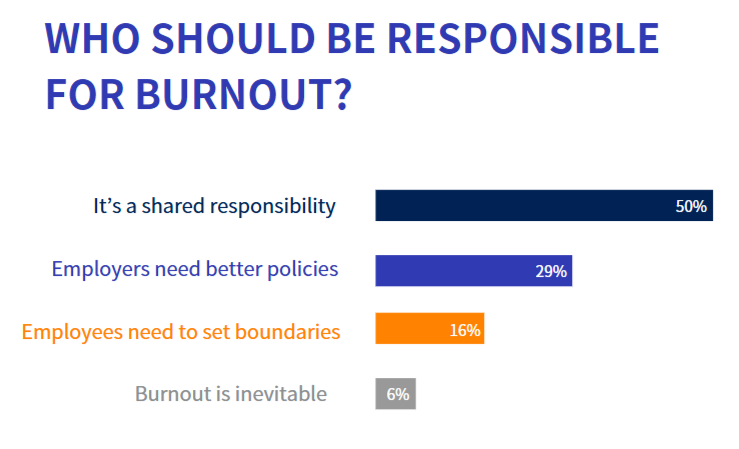

「燃え尽きを防ぐ責任は誰にあるか」という問いに対し、

- 50%が「共有すべき責任」

- 29%が「企業の制度不足」

- 16%が「従業員自身の境界設定の甘さ」

- 6%が「燃え尽きは避けられない」

と回答しました。

「共有責任」という考え方は理想的に聞こえますが、実際には責任の所在が曖昧になり、誰も具体的な行動を取らないという事態を招きがちです。

見落とされがちな点:

ウェルネス制度や柔軟な働き方があっても、従業員に届いていなければ意味がありません。

企業ができること:

- 制度の「見える化」と個別周知

- 管理職に早期サインを見抜く力と対応力を持たせる

- 「共有責任」の具体像を明確にする

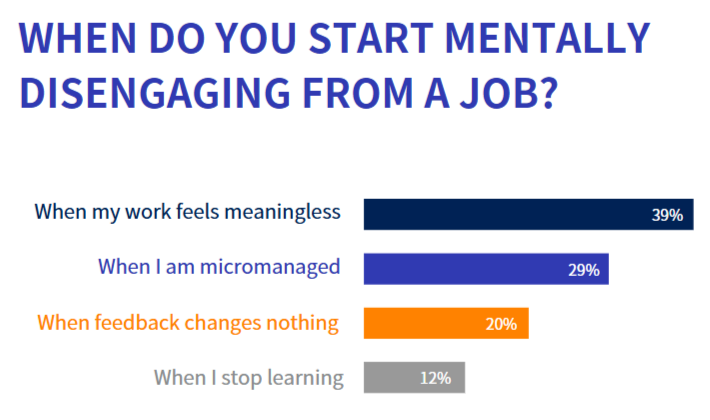

「仕事に対して精神的に離れ始めるのはどんな時か」という問いに対し、

- 39%が「仕事に意味を感じなくなった時」

- 29%が「細かく管理されすぎた時」

- 20%が「フィードバックが無意味に感じた時」

- 12%が「学びが止まった時」

と回答しました。パフォーマンスの低下よりも先に、感情的な距離が生まれているのです。

見落とされがちな点:

企業の理念やビジョンは伝えられていても、従業員は「自分の役割がどう貢献しているか」を知りたいのです。

企業ができること:

- 入社時や評価面談で、役割と成果のつながりを明確にする

- 裏方業務や横断的な協力も評価対象に含める

- フィードバックを「行動につながるサイクル」に変える

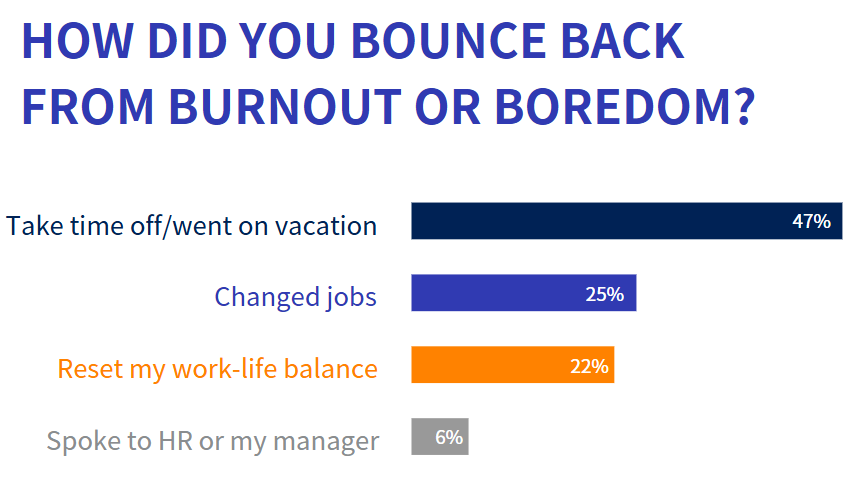

「燃え尽きや退屈からどう回復したか」という問いに対し、

- 47%が「休暇や休職を取った」

- 25%が「転職した」

- 22%が「境界線を見直した」

- 6%のみが「人事や上司に相談した」

という結果に。多くの人が、組織内での対話よりも「離れる」ことを選んでいます。

見落とされがちな点:

制度の不足ではなく、「信頼」の不足が原因であることが多いのです。

企業ができること:

- 問題が表面化する前に「リセットの対話」を日常化する

- 支援を「人間的で身近なもの」にし、非公式な相談ルートも整える

- 管理職が「目標」だけでなく「エネルギー」や「感情」にも目を向ける

今回の調査では、燃え尽き・無関心・回復という異なるテーマを扱いましたが、共通して浮かび上がったのは「つながりの喪失」です。

やる気がないのではなく、「意味が見えない」「声が届かない」「支援が感じられない」ことで、人は静かに離れていきます。

文化を一夜で変える必要はありません。小さな意図的な変化から始めることが大切です。

- 責任の明確化:共有責任の具体像を示し、支援体制を整える

- 目的のローカライズ:個々の仕事がどう社会に貢献しているかを伝える

- フィードバックの可視化:声を聞くだけでなく、行動で応える

- 管理職の支援:会議の数ではなく、問いの質を高める

- 回復の再定義:休むことが「辞めること」にならないようにする

無関心は、叫びではなく「ささやき」として始まります。その小さなサインに、私たちは耳を傾ける準備ができているでしょうか。そして、気づいたときにすぐ応えられる仕組みを、私たちは持っているでしょうか。

人材の流出を防ぐためには、問題が起きてからではなく、起きる前に備えることが何よりも重要です。「聞くこと」は、単なる姿勢ではなく、組織を守るための戦略なのです。